قراءة في كتاب “غرق الحضارات” لأمين معلوف | بقلم صلاح الدين ياسين

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

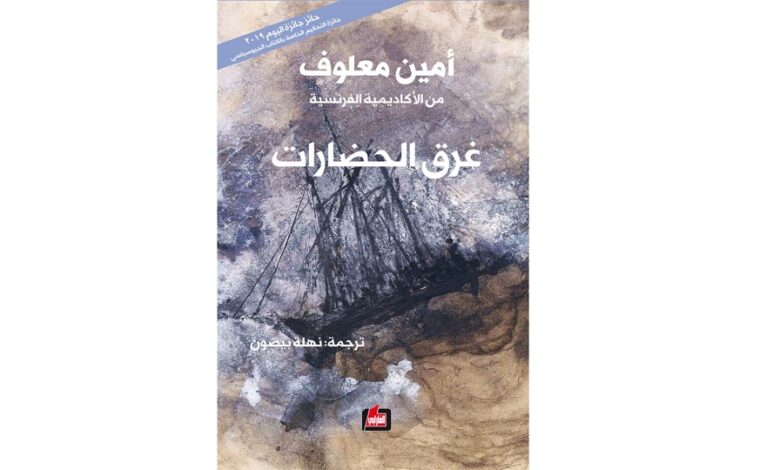

يعد هذا الكتاب آخر عمل صدر للكاتب والروائي اللبناني المقيم في فرنسا “أمين معلوف” الذي ذاع صيته في الساحة الفكرية إثر صدور كتابه القيم “الهويات القاتلة” في أواخر التسعينات والذي أطلق فيه صرخة في وجه التصورات الضيقة والمنغلقة لمفهوم الهوية. في مؤلفه الجديد الموسوم بـ”غرق الحضارات“، يتأمل معلوف وقد بلغ خريف عمره أحوال الحضارة البشرية من منظور المؤرخ والمفكر المتبصر وبقدر كبير من الحسرة والألم حين يشبه حال كوكبنا بتلك السفينة التي تبدو سطحيا وهاجة وساطعة، واثقة من نفسها، وهي لا تعلم بأنها تمضي بثبات نحو غرقها.

من رحم العالم العربي ولدت التراجيديا العالمية

يورد معلوف في مستهل كتابه مقولة معبرة للغاية: “حين خبت أنوار المشرق، عمت الظلمات جميع أنحاء العالم”. فهو يعتبر بأن منطقة المشرق العربي بوصفها مهد الديانات السماوية كان يمكن أن تعرف مصيرا مغايرا لو استطاعت الحفاظ على التعايش بين مختلف الأديان والقوميات مما سيجعلها مصدر إلهام للبشرية جمعاء. وبرأي معلوف، فإن بداية التقهقر الحضاري في المنطقة اقترن بانهيار النماذج التعددية وبخاصة في مصر مع وصول الضباط الأحرار إلى الحكم إبان منتصف القرن الماضي، وهو ما شكل إيذانا بالشروع في تطبيق سياسة قومية ضيقة قطعت مع الرصيد الكوزموبوليتي الذي راكمته مصر خلال فترة الحكم الملكي حين كانت تشكل ملاذا للمهاجرين العرب ومحضنا للأفكار الليبرالية المنفتحة على الغرب.

كما يتطرق الكاتب بإسهاب إلى حدث نكسة 1967 كأحد أهم العوامل المفسرة لحالة اليأس والتخبط التي تطغى على العالم العربي، ذلك أن العرب لم يتجاوزوا بعد التداعيات النفسية للهزيمة المؤلمة، على خلاف أمم أخرى شقت طريقها بنجاح نحو تحقيق الإزدهار والتنمية المستدامة كما هو الشأن بالنسبة لألمانيا واليابان بعد هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية. وعطفا على ذلك، فإن تبعات تلك الهزيمة لجهة حركة الأفكار لا تقل أهمية، بحيث أفضت إلى صعود نجم حركات الإسلام السياسي بفعل تراجع جاذبية وتأثير الأفكار القومية والعروبية.

ويشدد معلوف على أن النكسة العربية لا تفسر لوحدها الإنقلاب الفكري الذي حدث في المنطقة، فقد أدت الأزمة النفطية التي عرفتها السبعينات إلى تراكم فائض كبير من الثروة المادية لدى الدول الخليجية، وهو ما أفضى بالمحصلة إلى تحول مركز الثقل الفكري من العواصم الثقافية الكبرى (كالقاهرة وبيروت) إلى بيئات صحراوية ظلت بمنأى عن تأثير الأفكار الواردة من الغرب (الإشتراكية، القومية، الليبرالية…)، بحيث عملت تلك الدول جاهدة على تسخير قدر غير هين من مواردها المالية لنشر التعاليم السلفية الوهابية في ربوع المنطقة والعالم بأسره.

سنة 1979… حين خرجت التيارات المحافظة من قمقمها

يفرد أمين معلوف حيزا هاما من كتابه لكي يعرج على ما يصفه ب “سنة الإنقلاب المشؤوم” التي تحيل إلى عام 1979 الذي أطلق شرارة ما اصطلح على تسميته بالثورة المحافظة التي غيرت جذريا من المنظور السائد عن العالم، بحيث حدت من تأثير الحركات الفكرية التي ترفع لواء الكونية سواء بصيغتها الليبرالية أو التقدمية لصالح التيار الفكري المحافظ الذي يمجد الخصوصيات والإنتماءات الضيقة. ويمكن التركيز هنا على حدثين دالين عرفتهما تلك السنة كان لهما تبعات عالمية وهما وصول رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر إلى سدة الحكم في بريطانيا والتي أعقبها وصول رونالد ريغان إلى رئاسة أمريكا بعد حوالي سنة واحدة، إلى جانب الثورة الخمينية في إيران وما استتبعها من تبني إسلام أصولي راديكالي ومعادي بشدة للغرب لم تتوقف تداعياته عند حدود الجمهورية الإسلامية.

ولعل من أخطر التداعيات المترتبة عن الثورة المحافظة تصاعد حدة التوترات والصراعات المرتبطة بالهوية، إذ يشير الكاتب إلى مفارقة مفادها أن عولمة أنماط الذوق والإنتاج والإستهلاك لم يواكبها في المقابل عولمة لأنماط التفكير، إذ يبدو العالم أكثر انقساما وأقل نزوعا للعمل الجماعي والمشترك وهو ما يتضح في كيفية التعاطي مع قضايا ملحة مثل أزمة التغير المناخي التي تضع مصير البشرية جمعاء على المحك. كما يبرز معلوف إلى أي حد تجعلنا المخاوف المرتبطة بالهوية على استعداد للتضحية بحريتنا وحقنا في الخصوصية مقابل حفظ أمننا الجماعي، مما يتيح للحكومات والشركات الكبرى مراقبة أدق تفاصيل حياتنا باستغلال التكنولوجيا الحديثة بدعوى حفظ أمننا من الخطر الوجودي الذي يتهدده.

ومن أجل التغلب على رهاب الهويات المتصارعة، يشدد الكاتب على ضرورة القطع مع إحدى مسلمات الفكر القومي المحافظ والتي مفادها أن “الإمبراطوريات سجن لشعوبها” لذلك يجب منح الجماعات القومية حق تقرير مصيرها في إطار دولة أمة، وهو ما أثبتت التجارب العملية فشله وهشاشته كما هو عليه الحال مع شبه القارة الهندية، بحيث يبدي معلوف تحسره على فقدان تصور كوني ساد لفترة طويلة مؤداه أنه يمكن لجماعات من أعراق وأقوام وديانات مختلفة أن تتعايش في ظل كيان سياسي واحد. كما يؤكد مفكرنا على الحاجة إلى وجود قيادة مرجعية تلهم العالم لإرساء نموذج من التعايش الكوني، وهو ما فشلت في تحقيقه الولايات المتحدة بعد الإنتقال إلى نظام الأحادية القطبية عند بداية التسعينات، كما يصح ذلك أيضا على الإتحاد الأوروبي مع بروز إرهاصات تفكك مشروعه الوحدوي بخاصة بعد انسحاب بريطانيا من هذا التكتل القاري.