الكاتب السياسي مجدي منصور يفض مغاليق الأزمة السودانية

السودان من الدولة الهشة للدولة الفاشلة (1) الوجه الداخلي للصراع

لم يكن في جدولي الكتابة عن السودان رغم متابعتي الحثيثة لما يجرى في القارة السمراء والسودان جزء أصيل منها، كنت خلال الفترة الماضية أتابع عن كثب الحرب الروسية الأوكرانية، وأرصد التطورات والتغيرات في الحرب والمتغيرات في الواقع الدولي، وفجأة وعلى غير انتظار انفجر الصراع في السودان كنار حمم انطلقت من بركان كان خامداً، وإذا به فجأة قد نشط!

وطوال الفترة الماضية كنت أرى الغالبية (في مصر والعالم العربي) يتابع ما يجرى في السودان بمشاعر مزيج من «الجهل» (بالوضع السوداني وأبعاد الصراع فيه)، و«الحيرة» (مما يروه من أفعال ويسمعوه من تصريحات طرفي الصراع) و«التعاطف» الإنساني (مع المواطن السوداني البسيط الذي سال دمه دون إرادته، وشُرد دون استشارته، وانتقل حاله من سيء لأسوء وذلك ظاهر بأكثر مما هو واضح، وبأشد مما هو مطلوب من خلال الصورة المنقولة على شاشات الفضائيات).

وبدأت الأسئلة تُطرح تباعاً كالرصاص المنهمر في معارك السودان: كيف حدث؟، ولماذا حدث؟، وإلى أين سينتهي المطاف بالسودان والسودانيين؟

وكنت أعتبر أن أفضل إجابة عما يجرى في السودان هو قول «الله أعلم»، بما هو معروف بأن من قال «الله أعلم» فقد «أفتى».

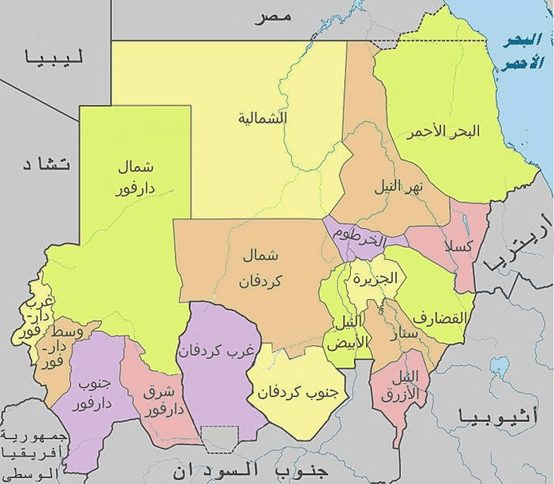

فالسودان يمثل لغز كبير مستعصى على الفهم في غالب الأحيان، ويوماً من الأيام قال جنرال فرنسا الكبير “شارل ديجول” «بأن على من يريد أن يتكلم في السياسة أن ينظر أولا في الخريطة» والخريطة السودانية تقول:

أن السودان دولة بحجم قارة تقريبا وتبلغ مساحته 2.505.810 كيلومتر مربع، وتحيط به تسع دول، هي (إريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا ومصر)، كما يحاذي البحر الأحمر من جانبه الشرقي.

كما يتركز معظم سكان السودان البالغ عددهم 41,087,825 (تقديرات 2009) في النصف الشمالي من البلاد. كما تمتاز التركيبة السكانية فيه بالتنوع العرقي والديني واللغوي، فهناك الزنوج والعرب والبيجا وغيرهم.

أما من الناحية الدينية فالمسلمون السنة يشكلون 70%، معظمهم في شمال البلاد، والوثنيون والأحيائيون 25%، و5% مسيحيون يعيشون في العاصمة الخرطوم وفي جنوب البلاد. وبالنسبة للغات فالعربية تعد اللغة الرسمية، وهناك لغات محلية سائدة كالنوبية وبعض اللغات المحلية واللغة الإنجليزية.

والسودان هو ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وينتج ثلاثين طناً من الذهب سنويا ويملك احتياطي من الفضة مقدر ب 1500 طن، واحتياطي من النحاس يقدر ب5 ملايين طن، ويملك 150 مليون رأس من الماشية.

وكل تلك الحقائق الجغرافية والديموغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي جزء من الصراع الدائر في السودان، ومن الصعب الإحاطة بها أو فهما بشكل كامل، ولكن بناء على إلحاح بعض الأصدقاء قررت الكتابة، رغم إشفاقي على نفسي من تلك المهمة الصعبة.

ولهذا قررت أن اقسم المقال لثلاثة أجزاء، لأن لكل صورة أبعاد متعددة، وصورة الصراع السوداني في ظني واعتقادي لها ثلاثة أبعاد بُعد «داخلي» أطرحه اليوم، وبُعد «إقليمي»، وبُعد «دولي» أختتم به تلك السلسلة.

ثم إن المراجع التي استعنت بها في الكتابة سترد في نهاية السلسلة.

ويبقى في النهاية «أملى» و«رجائي» و«دعائي» أن تظل المسافة واضحة بين الأخطاء والذنوب والخطايا!

الوجه الداخلي للصراع.. منبت الهشاشة

يقول الأستاذ “محمد حسنين هيكل” أن الدكتور “ثابت العريس” سفير مصر الأسبق في يوغسلافيا (في مرحلة الوحدة) قد نصحه:

«بأنه إذا أراد أن يبحث عن الحقائق الأولى في حياة أي بلد، وعلى القواعد السياسية القادرة على تفسير توجهاته، فلا يعتمد على كتب التاريخ الموثقة، ولا المذكرات السياسية الضافية، وإنما عليه يتوجه مباشرةً إلى الأدب. ليسمع من الشاعر والقصاص والروائي أولاً، وبعد ذلك يجئ الدور على المؤرخ والسياسي والدبلوماسي».

وإذا طبقت تلك النصيحة فهناك قصيدة للشاعر السوداني “محمد عبد الحي” في “أناشيده الخمسة” أظنها معبر عن الروح السودانية، والقصيدة تقول:

سأعودُ اليوم، يا سنّارُ، حيث الرمزُ خيطٌ،

من بريقٍ أسود، بين الذرى والسّفح،

والغابةِ والصحراء، والثمر النّاضج والجذر القديمْ.

لغتي أنتِ وينبوعي الذي يؤوي نجومي،

وعرق الذَّهب المبرق في صخرتيَ الزرقاء،

والنّار التي فيها تجاسرت على الحبِّ العظيمْ

فافتحوا، حرَّاسَ سنّارَ، افتحوا للعائد الليلة أبواب المدينة

– “بدويّ أنتَ؟”

– “لا”

– ” من بلاد الزَّنج؟”

– “لا”

أنا منكم تائهٌ عاد يغنِّي بلسانٍ

ويصلَّي بلسانٍ

ولعل المدقق في القصيدة سيجد معاني هي في جوهرها الصراع القائم اليوم وهي في اعتقادي (اللون، الذهب، التضارب بين ثنائية الهوية).

اللون: لعل «اللون» في السودان يمثل مشكلة، فالسودان وقطاع عريض من أهله كان يتمنى لو أنه من دول أفريقيا البيضاء (إن جاز التعبير)، فقطاع عريض من السودانيون يرون بأن البعض يعطيهم أقل من حقهم وينظر لهم بأقل من حجمهم بسبب اللون، ويوماً قال رئيس الوزراء السوداني “إسماعيل الأزهري” للزعيم القومى “جمال عبد الناصر”:

«لو كانت السودان أقرب إلى مصر من الجهة الأخرى لتغيرت أمور كثيرة».

وعندما رد عليه جمال عبد الناصر مُذكراً إياه بشطره من بيت شعر لعنترة العبسي تقول:

«لَئِن أَكُ أَسوَداً فَالمِسكُ لَوني».

رد الأزهري:

«حتى عنترة، الذي تستشهد بشعره يا أخي جمال كان لونه هو عقدة حياته، ورغم فروسيته وشجاعته، إلا أن قومه لم يروا فيه إلا لونه الأسود، وكأنه عيب أو سُبة»!

ثم أردف محجوب مُنشداً أبيات عنترة:

أَحرَقَتني نارُ الجوي وَالبُعادِ

بَعدَ فَقدِ الأَوطانِ وَالأَولادِ

شابَ رَأسي فَصارَ أَبيَضَ لَوناً

بَعدَما كانَ حالِكاً بِالسَوادِ

وعلق محجوب على أبيات عنترة مخاطباً الزعيم عبد الناصر قائلا:

«هل ترى، إن عنترة لم يُبيض شعر رأسه إلا الهم والحزن والكمد!! هذا قدرنا يا أخي.. إنه قدر السودان».

والذهب: ولعل جزء كبير من مشكلة السودان أنه بلد غنى بالموارد الطبيعية، ومنها الذهب ويبلغ إجمالي ما أنتجه السودان من الذهب في عام 2022 حوالي 38.6 مليون طن وهي ثروة مهولة تحرك لُعاب الطامعين الخارجيين الذين يستغلون جشع البعض في الداخل، وهؤلاء أُناس شرهين نهمين.. ليس بعد جوعهم شبع أو بعد عطشهم ري، حياتهم كلها: طعام، وقمار وجنس وفراش من حرير! فتتولد الحروب وتسيل أنهار الدماء على مذبح الطمع والجشع لهؤلاء السادة (عسكريين أو مدنيين).

وأما تضارب الهوية: فالسودان يتنازعه دائماً الصراع بين الهوية الأفريقية والهوية العربية.

إن من يأخذ نظرة فاحصة على تاريخ الدولة السودانية، سيجد أن السمة الأهم لجميع مراحل تكوين هذه الدولة هي «الهشاشة»، فالمجتمع السوداني المتعدد له تواريخ سياسية متعددة ومتمايزة بلا ترابط مركزي. فرغم العلاقات السياسية التي جمعت الممالك التاريخية القديمة في السودان قبل الاستعمار،

إلا أن السودان لم يشهد أبداً في تاريخه «هيمنة مركزية لدولة» قوية تفرض سيطرتها على هذا السهل الشاسع المتعدد الأعراق والمناخات والطبيعة الجغرافية، فقد سيطرت الثقافة البدوية والروح القبلية على الثقافة العامة مع نمط تدين صوفي تقليدي بثقافة ريفية.

حتى الثورة المهدية نفسها كانت «ثورة بلا نهضة»، ثورة محلية منغلقة على ذاتها وإقليمها، وليس لها أدنى أمل في المضي قُدماً وفق منطق هذا العصر الجديد الغريب عنها، كانت صرخة غضب أصيلة ضد حركة تاريخ توجه مساره القوى الاستعمارية الكبرى. وسرعان ما انهارت هذه الثورة المهدية تحت دوي المدافع البريطانية، لتعلن بداية حقبة استعمارية حقيقية.

في هذه الحقبة (حقبة الاستعمار البريطاني) ومع تقنيات السيطرة في السياسة الحديثة، بدأ التشكل القسري للدولة السودانية، وتم فرض قانون عام واحتكار مُقنن للسلطة.

يمثل السودان إذن نموذجاً واضحاً لأقصى درجات التساكن القسري بين القديم والحديث، ولنمط الاقتصاد الثنائي والثقافة المزدوجة الثنائية المشتتة بين الحداثة والتقليد. ويمكننا القول إن هذه الثنائية تقوم بقوة في السودان، وبسبب تناقضاتها وعلاقتها الجدلية يمكننا تفسير الحركة السياسية الوطنية طوال حقبة ما بعد الاستعمار.

هذا التحليل يقود لذات النتيجة:

وهو أن السودان دولة ذات تركيب هش تاريخياً، بغض النظر عن المعايير والمؤشرات الحديثة والموضوعية في علوم السياسة التي تشير لمستوى هشاشة الدولة. بتعبير آخر، يمكن القول إن الدولة السودانية دولة هشة جينياً عبر تاريخها، بعكس دول أخرى في المنطقة مثل مصر، وعلى هذا الأساس فإن إمكانية الهيمنة السياسية الشاملة لطرف سياسي داخلي تكون نادرة الحدوث، وتكون دوماً مشروطة بمقدار الدعم الخارجي الذي يناله هذا الطرف.

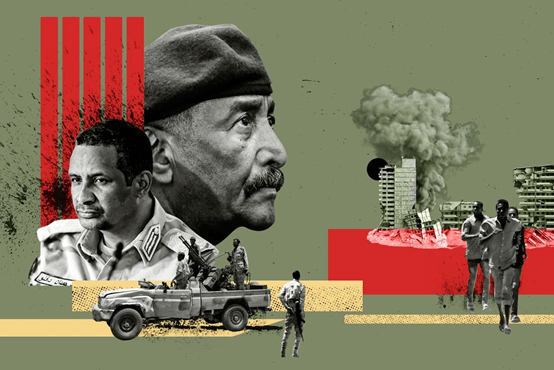

2 – انقلاب البشير.. بذور الصراع اليوم

في العام 1989، شهد السودان انقلاباً عسكرياً قاده الجيش بتنظيم من الجبهة الإسلامية القومية، ودانت بعده السيطرة لمدى ثلاثة عقود لحزب المؤتمر الوطني في أعلى درجة هيمنة سياسية ممكنة في السودان، بالذات في حقبة التسعينيات.

ويمكن القول إن بذور الصراع الحالي قد زُرعت في منتصف حكم البشير، فبعد استيلاءه على السلطة في انقلاب عسكري عام 1989، سعى البشير إلى تأمين نظامه ضد أي انقلاب عليه من الجيش كما فعل هو سابقاً، لذلك أنشأ قواعد نظامه على العديد من الأجهزة الأمنية التي تداخلت ولاياتها مع القوات المسلحة السودانية، بما في ذلك الميليشيات الإسلامية التي تم نشرها لمحاربة الانفصاليين في جنوب السودان في التسعينيات (وكان بفعله ذلك درى أو لم يدري يُعزز ويكرس لهشاشة الدولة الموجود سابقاً).

وعندما اندلع التمرد في دارفور عام 2003، اتبع البشير نفس الاستراتيجية واعتمد على ميليشيات من المنطقة، والمعروفة باسم الجنجويد، لقمع المتمردين بدلاً من القوات المسلحة السودانية.

وبعد انحسار الصراع في دارفور، أعاد البشير تسمية الجنجويد إلى قوات الدعم السريع، ودمج مقاتليها في قوة شبه عسكرية أكثر انتظاماً في عام 2013 تحت سلطة جهاز المخابرات والأمن الوطني.

في عام 2017، أقر البرلمان السوداني قانوناً يضع قوات الدعم السريع تحت قيادة البشير المباشرة، ويضعها على قدم المساواة مع القوات المسلحة السودانية، على الرغم من أن مقاتليها في الغالب يفتقرون إلى التدريب العسكري الرسمي.

وكان هدف البشير من ذلك هو إحداث توازن في القوى بينه وبين الجيش (القوة الأكبر القادرة على إزاحته كما فعل هو في السابق) بخلق منافس جديد للجيش، ليدور الصراع بينهم، وبذلك يكون هو الحكم الأعلى بين المتنافسين (الجيش والدعم السريع) وبذلك يأمن شر الأول ومكر الثاني!

وفى تلك الأثناء اشتد التنافس والتطاحن بين هذه الأجهزة. فقد اعتبر كبار الضباط العسكريين في السودان أن قوات الدعم السريع غير مدربة وغير منضبطة، وكانوا ينظرون بازدراء إلى حميدتي، الذي لم يتخرج من المدرسة الثانوية، ناهيك عن الالتحاق بأكاديمية عسكرية. وفي الوقت نفسه، احتقرت الرُتب الدنيا في القوات المسلحة السودانية نظرائهم من قوات الدعم السريع لأنهم حصلوا على رواتب أعلى ومعدات أفضل، بينما استاء جنود قوات الدعم السريع من اعتبارهم قوة غير شرعية وأقل شأناً.

كما التنافس بين (الجيش والدعم السريع) كان له بُعد قبلي أيضاً، فرغم تجنيد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، من جميع المجتمعات العرقية الرئيسة في السودان، فإن البشير حشد الرتب العليا في القوات المسلحة السودانية بحفنة من القبائل العربية، بينما كان تجنيد قادة قوات الدعم السريع من عرب دارفور في الغالب، وقبيلة الرزيقات خاصة من عشيرة الماهرية

لكن على الرغم من كل جهود البشير لزرع وتأجيج الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لم يستطع البشير منعهما من الاتحاد معاً للإطاحة به وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وانسداد في الحالة السياسية وتفسخ في الحالة الاجتماعية، وخرجت احتجاجات ومظاهرات في شوارع السودان في أبريل 2019.

3- الثورة على البشير.. من احتواء الثورة للانقلاب عليها!

عندما خرجت الاحتجاجات الشعبية، حاول الجناحان المسلحان (البرهان – دقلو) «مقاومتها» في البداية والإبقاء على البشير، ليس «حُباً» فيه، بل «مخافة» من مستقبل مجهول عليهم وعلى امتيازاتهم كأفراد وقوىَ.

وعندما تصاعدت الاحتجاجات الشعبية أكثر وأكثر، حاول (البرهان وحميدتي) «تهدئة» الوضع الشعبي و«احتواء» الثورة «بإزاحة» البشير في 11 أبريل 2019 معتبرين أنها كانت «نصف ثورة»، وتوليهم السلطة بالتقاسم!، وإصلاح أخطاء البشير، لكن الشعب رفض وأصر على تسليم السلطة للمدنيين.

وعندما بدأ السودانيون ترتيب أوراق المرحلة الانتقالية في 2019، ظهرت أشكال مختلفة للتدخل الإقليمي والدولي.

فمن جانب، عملت إثيوبيا على احتواء النخبة الجديدة المنضوية تحت تحالف «إعلان الحرية والتغيير» حتى ظهر رئيس الوزراء، آبي أحمد، بقوة في توقيع الوثائق الانتقالية في أغسطس 2019.

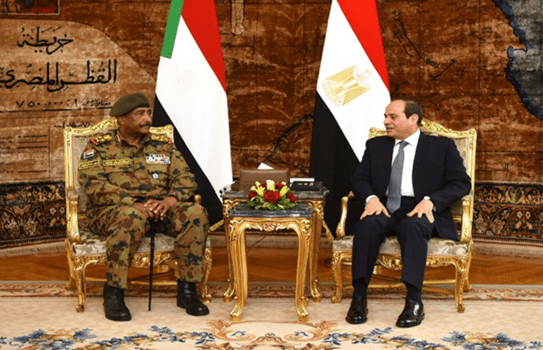

وإزاء هذه التطورات، عملت مصر على تأمين مصالحها وملء الفراغ الناتج عن سقوط البشير.

ومع دخول الخلاف حول سد النهضة في المشهد، تسارعت معدلات التنافس بين إثيوبيا ومصر حول توجهات الحكم الجديد في السودان.

وبعد صراع طويل (شاركت فيه قوى إقليمية ودولية) وأخذ ورد، توصل الدبلوماسيون إلى اتفاق لتقاسم السلطة على أمل منع المزيد من إراقة الدماء، وظاهريا كان ذلك من أجل الانتقال «بقيادة مدنية» إلى الديمقراطية، ولكن في الواقع، كانت كل السلطة لا تزال في أيدي الجيش والدعم السريع لأنهم القوى المنظمة والمسلحة القادرين على فرض إراداتهم وقتما شاءوا.

الصراع بين العسكريين والمدنيين على جثة الثورة4-

يرى عدد كبير من المثقفين السودانيين أن العيب الأكبر في الاتفاق هو أن الصفقة استندت إلى فكرة أنه يمكن الوثوق بالجنرال البرهان وحميدتي عندما أبلغا المفاوضين أنهما سيسلمان السلطة إلى المدنيين.

ولكن ما حدث هو أن كلاهما «أعاق» محاولات (رئيس وزراء الحكومة الانتقالية) “عبد الله حمدوك” لإصلاح الاقتصاد الذي يسيطر عليه الجيش والدعم السريع.

وفي أكتوبر2021، أطاح البرهان وحمديتي بحمدوك بتأييد بعض القوى المدنية وبعض القوى الاقليمية.

وفرض البرهان إجراءات استثنائية أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، وهو ما اعتبره الرافضون «انقلاباً عسكرياً»، بينما قال البرهان إن إجراءاته تهدف إلى «تصحيح مسار المرحلة الانتقالية»، متعهداً بتسليم السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات أو توافق وطني.

وفي البداية، أعلن قادة الجهازين العسكريين التزامهم إلى الانتقال الديمقراطي (على الرغم من أن الكثيرين شككوا في صدقهم). وفي أغسطس 2019، تفاوضوا على اتفاقية مع التحالف المدني الذي قاد الانتفاضة. وبموجب الاتفاق، سيتولى البرهان منصب رئيس الدولة المؤقت لمدة 21 شهراً قبل التنازل عن السلطة لحكومة مدنية.

بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاقية، دفع حميدتي البرهان لإنشاء دور جديد له ، وهو منصب نائب الرئيس في 25 أكتوبر 2021، قبل أن يتم التسليم مباشرة، أطلق (البرهان و حميدتي) انقلاباً مضاداً للثورة لتهميش القادة المدنيين في البلاد.

وفي تلك الأثناء كانت العلاقة بين الرجلين في أفضل أحوالها لدرجة أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قال في كلمة مسجلة وجهها للذين ينتقدون قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، قال «إن له أدوارا عظيمة في حماية السودانيين قبل الثورة وبعدها لا ينكرها إلا “مكابر”»، على حد قوله.

وفي المقابل كان حميدتي ينظر إلى البرهان على أنه حليفه الذي سيحقق عبره ما يخطط له، وينظر إلى الجيش وقادته على أنهم إخوة في المصير. وحذر قواته في خطاب جماهيري من الاشتباك مع قوات الجيش، وطلب منهم أن «يقدم أحدهم خده الأيمن إذا ما صفعه جندي الجيش على خده الأيسر».

5- تحالفات الأصدقاء الفرقاء.. الاستعداد لصراع قادم

وفى تلك الأثناء عمل الطرفين على بناء تحالفات قوية تسندهم وقت المواجهة (مع المدنيين أو مع الطرف العسكري المنافس)، فكلا الرجلين أقاموا تحالفات مهمة.

فقد عمل حميدتي على ترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة كراعٍ من خلال إرسال قوات الدعم السريع للقتال إلى جانب القوات الإماراتية والسعودية في اليمن. (القوات المسلحة السودانية لديها أيضا قوات في اليمن، لكنها تتمركز إلى حد كبير على الحدود مع المملكة العربية السعودية من أجل منع الحرب من الانتقال شمالا).

كما تقرب حميدتي إلى روسيا، حيث قاد وفدا إلى موسكو في الأسبوع الذي بدأت فيه القوات الروسية غزوهم لأوكرانيا وتوسيع شراكته الحالية مع مجموعة فاغنر(المنظمة شبه العسكرية الروسية القوية). كما أن قوات الدعم السريع نصبت نفسها كحليف للاتحاد الأوروبي في حربه ضد الهجرة من القرن الأفريقي، حيث لعبت دور حرس الحدود لأوروبا.

في غضون ذلك، عمّق البرهان علاقات القوات المسلحة السودانية الوثيقة بالفعل مع مصر. حتى قبل الانتفاضة السودانية، كان كبار قادة القوات المسلحة السودانية يتدربون بانتظام ويدرسون بالكليات العسكرية في مصر. وواصل البرهان إجراء مناورات عسكرية مشتركة منتظمة مع مصر وسافر مراراً إلى القاهرة.

كما حاول البرهان عن طريق مصر توثيق علاقته أكثر بالسعودية، وحاول عن طريق البلدين (مصر والسعودية) أن يصل لعلاقة جيدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وفى القلب منها البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية).

كما أن كُلاُ من حميدتي والبرهان فتحا خطوط اتصال مع إسرائيل، عملاً بالمقولة التي يؤمن بها غالبية القيادات العربية منذ السبعينات أن «من يريد أن يصل للقلب الأمريكي فعليه أن يسبح في الشريان الإسرائيلي».

كما أن كلا الجنرالان اصطفوا أيضا بجانب حلفاء محليين أقوياء، على ما يبدو تحسبا لصراع اليوم.

فقد عمل البرهان على تربية الإسلاميين الذين كانوا في يوم من الأيام جزءًا رئيسيًا من قاعدة دعم البشير، حيث نظم إطلاق سراح النخب السياسية السابقة المسجونين في أعقاب الانتفاضة، والأكثر شناعة، تقويض الجهود المبذولة لإصلاح الخدمة المدنية واستعادة الأصول التي سرقها أعضاء النظام السابق.

من جانبه، خصص حميدتي الموارد للمزارعين الريفيين في جميع أنحاء السودان لحشد الدعم الشعبي.

باختصار، يتمتع كل من البرهان وحميدتي بالموارد والمساندة التي يمكن أن تمكنهما من القتال لفترة طويلة في المستقبل.

6- ما قبل انفجار البركان.. متابعة وتحين للفرصة

فى الأيام الأخيرة قبل «الصدام» الدامي بين الطرفين كان واضحاً أن المناخ قد «تغير» وأن الأحوال «تبدلت» والأوضاع «انقلبت». فقد تلاشى «وهم الاتفاق» بين الفرقاء، وظهرت «حقيقة الاختلافات» ساطعة أمام أعيُن الجميع، وتولدت مخاوف بلوغ النهاية ومن ثم السقوط من كلا الطرفين تجاه الأخر، وأصبح «التحدي» المطروح يمكن تلخيصه في جملة (أنا ومن بعدى الطوفان)، وظهر أن كِلا الطرفين أصبح على استعداد لقبول مخاطر الصدام المسلح الحتمي مع الطرف الأخر بكل احتمالاته، المتوقع منها والمجهول، لأن الجائزة تساوى المخاطرة بل وتزيد.

والظاهر أن كلا الطرفين كان ينتظر الأخر عند أول منحنى، فحسب المعلومات المتوافرة أن أخر لقاء بين (البرهان وحميدتي) قبل المواجهات الدامية طلب كلاهما من الأخر طلبات معينة:

فقد طلب البرهان خلال اللقاء انسحاب قوات الدعم السريع من مدينة الفاشر، التي تقع في إقليم دارفور بغرب السودان، معقل حميدتي، ووقف تدفقات الدعم السريع إلى الخرطوم المستمرة منذ أسابيع.

كما طلب حميدتي بدوره سحب القوات المصرية من قاعدة مروي الجوية خشية استخدام هذه القوات ضده، والقاهرة حليف وثيق للبرهان.

ومن طبيعة طلبات الطرفين نتأكد من أن كلا الطرفين كانا يتابعان تحركات الأخر بدقة وعناية ، وهذا يعنى أن نية كل طرف كانت مبيته لتصفية الأخر.

7- انفجار البركان!

يُخطئ من يظن أن الأزمة السودانية انفجرت بسبب صراع شخصي بين جنرالين (أحدهما بدأ كعسكري نفر، والأخر تاجر جمال) يتنافسان معاً على الانفراد بالسلطة وتوسيع دائرة نفوذهما ومصالحهما الخاصة، كما يدّعي بعضهم، فلهذه الأزمة جذورٌ عميقة غرستها صراعاتٌ قبليةٌ وقوميةٌ ودينيةٌ وطائفيةٌ متداخلةٌ ومتشعّبة.

ولا بسبب صراع تاريخي بين «مجتمع مدني» يطمح في إقامة دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطية حديثة و«عسكر» يصرّون على الهيمنة المنفردة على مفاصل السلطة والثروة، كما يدّعي آخرون، لأن المرحلة الراهنة من الأزمة السودانية تعدّ امتدادا لأزمةٍ أكثر شمولاً تمسّ مختلف مكوّنات المجتمع والدولة في السودان، بشقّيهما المدني والعسكري.

صحيحٌ أن المؤسّسة العسكرية تمكّنت من السيطرة على مفاصل الحياة السياسية في السودان فترات طالت، منذ حصول السودان على استقلاله عام 1956.

وصحيحٌ أيضا أن المجتمع المدني السوداني لم يستسلم قط لهذا الوضع، باعتباره أمراً واقعاً، وإنما نجح في تغييره عبر سلسلة لم تنقطع من الثورات، لكنه فشل في كل مرّة في إقامة دولة ديمقراطية حديثة مستقرّة وقابلة للدوام.

ومع التسليم بأن الأزمة الراهنة في السودان هي امتدادٌ، بشكل أو بآخر، لصراع دائم بين المؤسسة العسكرية، من ناحية، وقوى المجتمع المدني، من ناحية أخرى، إلا أن المرحلة الراهنة من مراحل تطوّر هذا الصراع تختلف عن كل ما سبقها من مراحل، فالأزمة الراهنة، ولأول مرة في تاريخ الأزمات السودانية الممتدّة، تتسم بوجود صراع مسلح من داخل المؤسسة العسكرية نفسها، بين «جنراليْن متنافسيْن»، يدّعي كل منهما أنه يعبّر عن رؤى ومصالح تيارات وقوى سياسية واجتماعية بعينها.

حميدتي.. جان دارك السودان!

فالفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، (يرتدى في الصراع اليوم ثياب المُدافع عن القوى المدنية وحامى الديموقراطية، وكأن جان دارك بُعثت من جديد!) ويدّعي أنه يعبّر عن التيارات والقوى المدنية التي قادت ثورة 2019، وسعت ولا تزال إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة في السودان، ومن ثم يتهم منافسه قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالسعي إلى تكريس حكم العسكر، بدعم من القوى السياسية والدينية المرتبطة بفلول النظام السابق، تمهيدا للانفراد وحده بالسلطة في مرحلة لاحقة.

البرهان.. جورج واشنطن السودان!

أما الجنرال البرهان (فيستدعى صورة جورج واشنطن! المدافع عن وحدة الدولة) فيدّعي أنه يعبر عن كل القوى والتيارات السياسية والاجتماعية الحريصة على المحافظة على قوة الدولة السودانية ووحدتها وتماسكها، ممثلة في مؤسّستها العسكرية.

ويتهم البرهان دقلو بأنه يقود مليشيات مسلّحة تعبر عن مصالح سياسية قبلية تسعى إلى تفتيت السودان وعن مصالح اقتصادية فئوية، ومن ثم، فإن نجاحه في السيطرة على مقاليد السلطة سيؤدّي حتما إلى تفتيت السودان وتحويله إلى كيانات صغيرة متصارعة، وهو ما تخطّط له بعض القوى الخارجية التي لا تريد للسودان أو للمنطقة بأسرها أن يستقرا.

وبين القائدين خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني المطلوب لتنفيذ دمج مقترح لقوات “الدعم السريع”، التي تأسست عام 2013، في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق مأمول لنقل سلطة المرحلة الانتقالية إلى المدنيين.

وعلى الرغم من أن الخلاف الذي تدور حوله الأزمة الراهنة يبدوا أنه يتمحور حول اختلافات على مسائل فنية عسكرية فقط. ولكن في الحقيقة، هناك وجه آخر سياسي لهذه الأزمة مسكوت عنه بين أكبر كتلتين عسكريتين في السودان، إذ تبحث كل كتلة عن مصيرها بعد توقيع الاتفاق النهائي ودورها وتأثيرها على المشهدين السياسي والاقتصادي في المستقبل».

7- التحديات والأمال والمألات

لعل الوضع في السودان اليوم يزداد هشاشة أكثر مما مضى، فتتفتت القوة وتتوزع بدرجات مختلفة بين فاعلين داخليين يمكن وصفهم على الجملة بالضعف. فجميع الأطراف الخارجية – بالذات المؤثرة على السودان – هي أقوى من أي طرف داخلي هذه المرة، وأقوى الأطراف الداخلية يستمد قوته من الدعم الخارجي.

إن هذه الحالة السياسية تؤكد على حقائق وتشير لدلالات مهمة في المشهد الحالي هي:

- أن المؤسسة العسكرية لن تستطيع أن تفرض الهيمنة السياسية من جديد، فهي معزولة من السند السياسي والتنظيمي والأيديولوجي، وستكتفي دوماً حتى في حالة حدوث انقلاب بكونها الأكثر قوة في المعادلة، بلا هيمنة كاملة للحفاظ على مصالحها.

- كما لن تستطيع أي حركة سياسية أو حزب سياسي فرض رؤية أحادية واحتلال الفضاء العام كما حدث مع تنظيم المؤتمر الوطني، فعلى أساس التحليل السابق سيكون التعدد أمراً حتمياً وقائماً بالقوة.

- إن التدخل الخارجي (إقليمي ودولي) سيكون طرفاً حاسماً في مستقبل السودان، وهذه دلالة مزعجة ومُهدِدة لمستقبل السودان إذا لم تنضج رؤية داخلية مركزية تستطيع استيعاب مصالح الأطراف الخارجية في ذات مسار تطور الدولة السودانية المطلوب.

- ولكن يظل الشرط الأساسي للتقدم من خلال هذه الظروف الموضوعية وكيفية الاستفادة منها، هو وجود نخبة سودانية سياسية يُمثلها (المثقف العضوي)، نخبة ذات نظرة إستراتيجية تستطيع القيام بالمهمة التاريخية غير المنجزة في إعادة تركيب وبناء الدولة السودانية، وفق ظروفها التاريخية وقيادتها نحو التطور الذي يتمثل في: العقد الاجتماعي، وبناء الأمة السياسية، وتحقيق الديمقراطية العادلة سياسيًا واقتصاديًا.

- إن اندلاع صدام مسلح بين جناحين ينتميان معا للمؤسّسة العسكرية، ويقودهما شخصان لكل منهما طموحاته ومطامعه ومصالحه الخاصّة، أحال المرحلة الراهنة إلى مباراة صفرية يستحيل تسويتها سلميا. وتلك معضلةٌ تستعصي على الحل. وهناك شواهد كثيرة توحي بأن أفق التسوية السياسية للصراع الدائر في السودان أصبحت شبه مسدودة، واحتمالات تحقّقها شبه معدومة، فكل تسوية لا بد وأن تقوم على تنازلاتٍ مقبولة من أطرافها. ما يعني بقاء الجنرالين اللذين تسببا في إشعال الحرب في معادلة السياسة السودانية، بدلا من استبعادهما معا ، الأمر الذي سيفضي عملياً إلى تجميد الصراع بدلا من حله أو تأجيله بدلا من حسمه.

- ولأن حسم الصراع عسكريا لصالح أحد الطرفين، وهو أمر مشكوك فيه، لن يساعد على فتح الطريق أمام تسوية حقيقية وقابلة للدوام، يبدو السودان وكأنه دخل الآن في مأزقٍ لا مخرج منه حتلى الأن، فانتصار أحد الجنرالين المتصارعين سيؤدّي حتما إلى تمكينه من الانفراد بالسلطة، ما يعني أن السودان سيخضع من جديد ليس إلى “حكم العسكر” فحسب، وإنما إلى هيمنة منفردة من أحد المتسبّبين في إشعال الحرب.

ووسط ذلك الركام من الدماء السائلة والأرواح المُزهقة والجُثث الممزقة والصرخات والعويل والحقائق والأكاذيب والتصريحات المتشنجة من كلا المتصارعين يخرج صوت شاعر سوداني حكيم مثل “نجيب محمد على” ليقول:

“من يعرف الحرب لا يدنو لمرقدها

الريح تعصف والكبريت يتقد

الحرب نارٌ إذا اشتعلت مواقدها

من يطفئ النار لا ينظر لها أحد

نحن الشعوب ضحاياها فيا أسفي…

ضعنا وضاعت دوننا البلد ”

وهكذا نجد الحال في السودان اليوم أغلال الماضي وأصفاده تُقيد وتجذب المجتمع للخلف ، واندفاعات التطلع للمستقبل تدفعه دفعاً نحو الأمام، وهكذا نرى مزيجاً غريباً من إشعاعات الحرية وبقع الدماء، والكبت والمشانق، وصيحات الحرية وطلقات الرصاص، وأريج الزهور ودخان البارود!

ولا زلت أكرر بعد كل ما سبق بأن «الله أعلم».